福島第一原発事故、東電の対応に過ち?/市民研究者ら非常時マニュアルや運転員操作の問題を追究(上)

ジャーナリスト・小森敦司

2011年3月の東京電力福島第一原発事故の際、運転員の機器の操作などに「過ち」があったのではないか?――事故から14年の歳月を経たが、市民サイドに立つ研究者やジャーナリストらが福島の事故の検証・分析を続け、東京電力(東電)の事故対応の問題点を追究している。そして、これまでにいくつもの新事実を発見している。東電は柏崎刈羽原発(新潟県)の再稼働に向けた動きを加速しているが、そうして得た教訓は生かされるのか。今回は事故の進展を大きく左右したとされる福島第一原発1号機の非常時のマニュアルと運転員の冷却操作を切り口に、あの事故の際の東電の事故対応を上下2回にわたって考えてみたい。連載の(下)はこちら。

(1)ないはずの機器が手順書に

「事故時運転操作手順書」。言葉の響きは硬いが、グーグルのAIアシスタント「ジェミニ」に質すとこう教えてくれた。「原子力発電所などの施設において、異常事態や事故が発生した際に、運転員が適切な対応を行うための詳細なマニュアルのことです」。いわば運転員の非常時対応マニュアルだ(以下、「手順書」)。

事故直後に時をさかのぼるが、事故調査を進めていた衆議院の特別委員会が2011年8月、福島第一原発のこの手順書の提出を東電に求めると、東電は同年9月、「知的財産が含まれる」「核物質防護上の問題が生じる」などを理由に、大部分を黒塗りにして提出した[1]。

これに特別委が反発、当時の経済産業省原子力安全・保安院が同年10~12月、個人情報以外を除いて公開した経緯がある。それにしても、東電が提出を拒んだのは、知的財産や核物質の防護が本当の理由だったのだろうか?

筆者は今回の取材で、仙台の市民活動の有志でつくる「仙台原子力問題研究グループ」の石川徳春さんという方を知った。東北電力の女川原発(宮城県)の危険性などを調査してきた石川さんは福島第一原発の事故の後、東京電力の事故対応についても綿密に調査・分析し、その論考を市民団体「みやぎ脱原発・風の会」の会報「鳴り砂」に随時投稿してきた[2][3]。それらを読むと、東電が手順書公開に後ろ向きだった理由が見えた気がした。石川さんの論考を頼りに話を進める。

「RCIC」。これも日本語にすると「原子炉隔離時冷却系」と小難しい言葉になるが、原子炉に異常が発生した時に原子炉の蒸気を使って給水する装置だ。福島第一原発の2~6号機に設置されていて、1号機にはない。

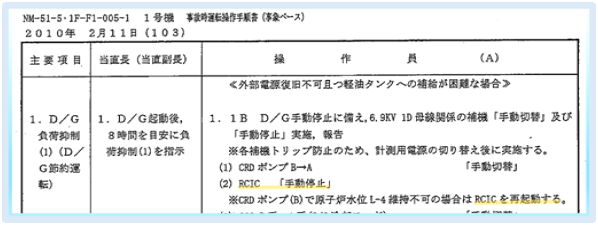

ところが、石川さんの論考(例えば2018年5月[4])に、1号機の手順書の中の「Ⅳ 自然災害編」の「第22章 自然災害事故」編で、RCICの操作が指示されている、とあった。筆者はそんなことがあるのかと調べてみると、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)を介して、その手順書を見つけけることができた[5]。

該当箇所を開くと石川さんの指摘のとおり、「RCIC 『手動停止』」、「RCICを再起動する」とあった。その部分をスクショし、下に貼り付けておく(黄色のマーカーは筆者が引いた)[6]。

石川さんはまた、1号機にはない「RHR(残留熱除去系)」という冷却システムが、やはり1号機の「第22章 自然災害事故」編に記載されている、といった間違いも見つけている[7]。

手順書が間違っていて、正しく対処できるのだろうか?

なお、本稿で書く1号機の事故対応の数々の「疑問」につき、筆者は東京電力ホールディングス[8]の広報室に質問状を送り、回答を得ている。例えば、この「RCIC」「RHR」の1号機の手順書への記載は、「誤記」というのだった。それらの回答は本稿の「下」の末尾にまとめて掲載する。

(2)手順書づくりで「コピペ」?

石川さんの追究は続く。実は当該部分の改訂日が各ページの上部に記載されている(筆者注:上に貼り付けたページの上部にもある)。石川さんが確認してみると1号機は「2010年2月11日」、2号機は「2010年1月23日」、3号機は「2010年3月18日」と記されていた。すなわち、2号機→1号機→3号機の順に改訂がなされていたということだ。

それで、石川さんは論考にこう書いた。「最初に改訂した2号機の手順を1号機用にも“丸写し”し、微修正したものの、見逃し・修正漏れがあったのだと推定しました。一方、3号機は2号機と同型なので、“丸写し”しても特に問題は生じません」[9]

まさに、「コピペ」疑惑だ。

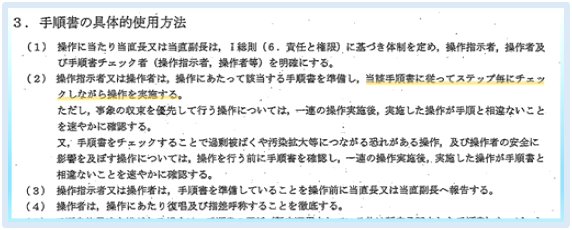

石川さんはこうも記した。「手順書は本来、『ステップ毎にチェックしながら操作』するもので、訓練もそのように行われていると思いますが、これまで運転員(や指導員)の誰一人として上記“間違い”に気づかなかった? それも❝怖い話❛❜ですが…」

その「ステップ毎……」の根拠を筆者が石川さんに尋ねると、それを指示する言葉が手順書の「まえがき」にあると教えてくれた。めくると、確かに、「ステップ毎にチェック」とあった。下に貼り付ける(黄色のマーカーは筆者が引いた)[10]。 そうやって訓練したら、すぐに気づくはずだ。

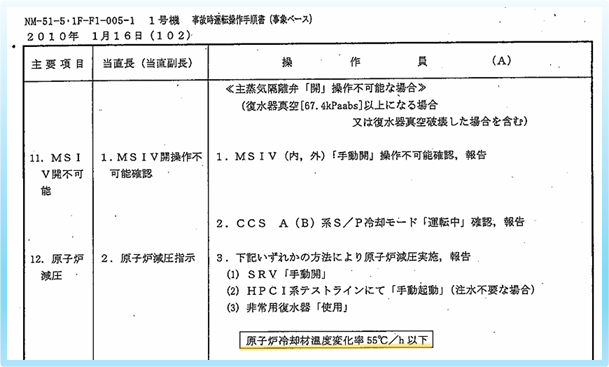

東電は2011年10月、1号機の手順書の適用状況を公表している[11]。そのプレスリリースは、「今回の事故対応で使用または参考にしたと推定される手順書」として、「事象ベース 原子炉スクラム(筆者注:緊急停止のこと)事故 主蒸気隔離弁閉の場合」など4つを選定した、とする。

ただ、そのプレスリリースは、石川さんが間違いを指摘した「第22章 自然災害事故」編への言及はなかった。思うに、この「第22章 自然災害事故」編は、そのタイトルからして、2011年3月11日にこそ使われるべきマニュアルではないだろうか[12]。でも、ここまで書いたような疑惑があるから、東電として表に出したくなかったのかもしれない。

(3)イソコン操作は「ぶっつけ本番」?

福島の原発事故から時を経たが、あの頃のニュース報道で「イソコン」という言葉を聞いた記憶があるはずだ。そのイソコンと手順書に絡んで、前述の石川さんの論考の中で、これは「特ダネだ」と筆者が感嘆した発見があった。

これは前述の1号機の手順書の「誤記」と同じく、「現場軽視」を如実に示す話なのだが、まず先にNHKスペシャル『メルトダウン』取材班(以下、NHK取材班)の2冊の著書の中のイソコンに関する記述を簡潔にまとめておく。そうすることで、石川さんの論考の「特ダネ」の価値が分かる。

ここからがNHK取材班の著書からの抜粋・要約だ[13]。イソコンの正式名は非常用復水器という。英語ではアイソレーションコンデンサー(IC)(筆者注:複数の呼称があるが、本稿ではその使用主体が使う呼称に従う)。原子炉で発生した高温の水蒸気で駆動し、冷却水タンクを通って冷やされた水が原子炉に注がれる、という非常用の冷却装置だ[14][15]。

2011年3月11日を振り返る。すさまじい揺れに1号機は緊急停止(スクラム)した。原子炉からタービンに蒸気を送る配管の弁が自動的に閉じ、70気圧(筆者注:1気圧はおよそ0.1メガパスカル)あった原子炉圧力が徐々に上昇し、71.3気圧に達したところでイソコンが自動起動した。

マニュアル(筆者注:NHK取材班は「手順書」との用語を使わず、「マニュアル」と表記している)は、急冷したときに原子炉の強度に影響が出るとして1時間に「55℃以内」のペースで冷却するよう定めていた[16]。筆者がスクショした手順書の当該部分を下に貼り付ける(筆者注:手順書だと「原子炉冷却材温度変化率55℃/h以下」と記されている。黄色のマーカーは筆者が引いた)[17]。運転員はマニュアルに沿ってイソコンのレバーを操作して起動と停止を繰り返した[18]。

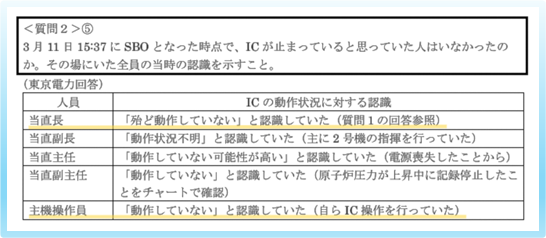

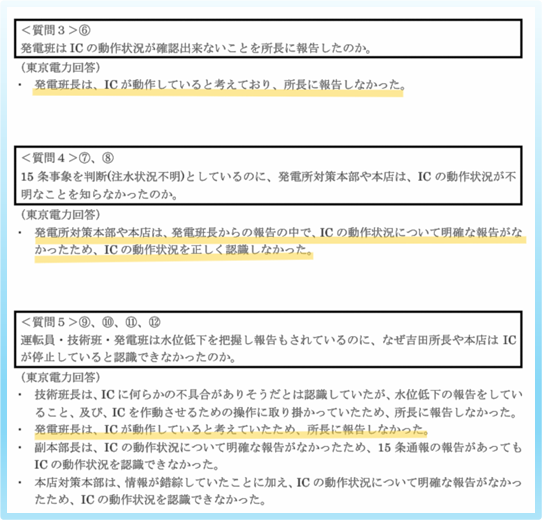

その後、津波に襲われ、すべての電源を失ってしまうが、その直前、運転員はイソコンを停止する操作をしていた。つまり、その運転員は津波に襲われた時点でイソコンは動いてないと認識していた。こうした重要な情報が吉田昌郎所長らがいた免震棟に伝わらず、吉田所長らは3月11日深夜までイソコンで1号機が冷却されていると思い込み、事故対応の指揮をとっていた[19]。

この事実を突き止めたのは、NHK取材班の表現を使うと「意外な組織だった」。新潟県の「原子力発電所の安全管理に関する技術委員会」である[20](筆者注:この委員会については本稿の「下」でも書く)。1号機のイソコン(IC)の状態を把握していれば、被害を軽減できたのではないかとの問題意識から、関係者への聞き取り調査を東電に求めたのだった。

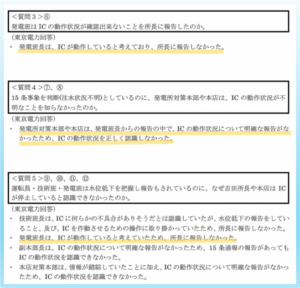

2015年11月25日付の東電の同委員会に対する回答[21]のうち関係する部分を、筆者がスクショして下に貼り付ける(黄色のマーカーは筆者が引いた)[22]。「主機操作員」らのいた中央制御室と、吉田所長らがいた免震棟の緊急時対策本部の認識が明らかに違っている[23]。

NHK取材班の著書にもどると、取材班は、関係者からの情報提供を受けてイソコンなどが作動する原子炉圧力の設定値に着目した。事故の8カ月前の2010年7月に変更されていたのだ。

次の3つの設定値がかかわる。

①70気圧ある原子炉の圧力が何らかのトラブルで上昇した場合、70.7気圧になったら原子炉が緊急停止(スクラム)する ②次いで71.3気圧になったらイソコンが起動して原子炉を冷却 ③SR弁(筆者注:原子炉の蒸気を逃がして圧力を下げる装置)の設定値は72.7気圧にした。

きっかけは2009年2月の1号機で起きたトラブルだった。原子炉の圧力が上昇し、自動的に緊急停止するはずが、なかなか停止せず、最終的に手動で止めたのだった。

このため、東電は従来の設定値を見直し、まず原子炉を確実に停止するように緊急停止の設定値を低くした。同時に「原子炉の水を失うことなく崩壊熱を冷やせる」ことから、SR弁よりもイソコンを優先すべきだという結論になった、というのだ。

しかし、東電の公式見解では、イソコンは1号機の試運転の時をのぞいて、1971年3月の運転開始以来、事故まで一度も稼働していない。現場ではすでにイソコンを動かした経験者がいなくなっていた。福島第一原発の1号機には専用シミュレーターもなかった。

NHK取材班は2017年2月、米国コネチカット州に向かい、福島第一の1号機と同じイソコンを備えた原発の訓練担当者から、「5年に一度は実際にイソコンを起動させる試験を行っています」「このとき、運転員は実際にイソコンを稼働させて、学習・訓練することができます。目視で、また音で稼働状況を理解します」との証言を得ている[24]。

著書にNHK取材班はこう書いた。「東京電力では、実務中に実際にイソコンを動作させる訓練を約40年間行わなかった。実機訓練を行わないのであれば、最低でもそれに代替する教育や訓練を用意すべきだったのではないか」[25] (NHK取材班の著書からの抜粋・要約はここまで)。

筆者はNHK取材班の著書を読んで、地震後の運転員のイソコン操作についてこう思わざるをえなかった。あの日、2011年3月11日が、「ぶっつけ本番」だったのだ――。

(4)「保安規定」違反だった?

もっとも、東電は事故後、運転員に対する非常用復水器(イソコン)の教育訓練や、津波が来るまでの運転員の操作に問題はなかった、との見解を示している。2012年6月に東電が公表した事故調査報告書はこう記している[26]。

「非常用復水器については、事故時運転操作手順書等の訓練を行っていく中でシステムの研修を行うとともに、日々の現場巡視や月1回の定例試験、定期検査中の保全活動など業務を通した教育いわゆるOJT(筆者注:オン・ザ・ジョブ・トレーニング)が行われていた」

「地震発生後、津波到達までにおいて、中央制御室では原子炉圧力の制御を非常用復水器を使用して問題なく行っていることは、上述の教育訓練やOJTによりその系統・機能を十分理解し、習得した知識を活用した上での操作といえる」

今回の取材で、筆者は、地震後の運転員の操作についての認識を改めて東電に質したが、この報告書の記述と同じ内容だった(筆者注:本稿の「下」に東電の回答をまとめる)。東電としては、問題はイソコンの教育訓練や、あの日の操作ではなくて、「悪いのは津波だ」と言いたいのだろう。

ここから先述の石川徳春さんの論考で、筆者が「特ダネ」と思った点を記したい。

聞くと石川さんは、2011年3月当時の福島第一原発の「原子炉施設保安規定」を早い時点でNPO法人「原子力資料情報室」から入手した、という。保安規定は、原発の保安のために必要な基本的な事項をまとめたものだ。筆者も今回、同室から送ってもらったが、添付資料まで含めると446ページあり、細かい文字でびっしりだった。

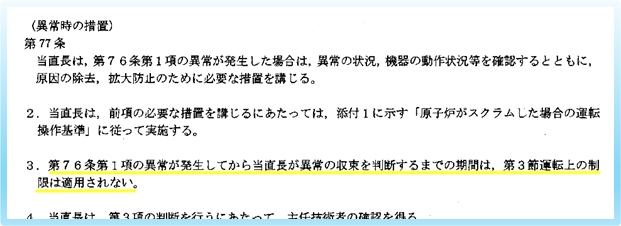

この保安規定の中に、石川さんは「異常時の措置」を定めた第77条を見つける。その3項にこう明記されていた。「第76条第1項の異常が発生してから当直長が異常の収束を判断するまでの期間は、第3節運転上の制限は適用されない」。当該部分を下に貼り付ける(黄色のマーカーは筆者が引いた)。

第76条1項は「原子炉の自動スクラム信号が発信した場合」などだ。そして例の「原子炉冷却材温度変化率55℃/h以下」は、「第3節運転上の制限」の一つだ。

つまり、石川さんの論考からの抜き書きになるが、事故当時の保安規定では、原子炉の自動スクラムなどの異常発生時には、第77条3項で「当直長が異常の収束を判断するまでの期間」は、(筆者注:原子炉冷却材温度変化率55℃/h以下といった)「運転上の制限は適用されない」のが❝大原則❞――したがって、「温度変化率遵守による『ICの手動停止』そのものが、保安規定第77条に反した不適切な操作だった」。石川さんはそう断じている[27]。

筆者は石川さんに単刀直入に運転員の操作に対する意見をメールで求めた。こう答えてくれた。

まず、地震後の運転員のIC操作について、「地震後のスクラム確認等が一段落して、気づいたら急激な圧力低下=温度低下が生じて、また、ICが(予想外に初めて)自動起動していたので、ただ単に驚いて停止した、というのが本当のところではないか」というのだった。

そして、運転員に対しては、「東京電力の保安教育不足・運転軽視・運転員軽視の犠牲者だ、と心から思っています」。一方で、運転員に向かって、こんな期待を示した。「記憶の風化が進む前に直接真実を証言して欲しいと思っています」[28]

本稿の「下」で、「55℃以下」問題をさらに深掘りする。最近に至るまで関連する調査・分析が続いているからだ。

脚注

[1] 東電が黒塗りにして提出した資料が、NPO法人「原子力資料情報室」のウェブサイトに残っていた。リンクを残しておく。https://cnic.jp/files/20100106tepco_102.pdf

[2] 会報「鳴り砂」はこちらに。https://miyagi-kazenokai.com/category/%e9%b3%b4%e3%82%8a%e7%a0%82/

[3] 石川さんの論考は膨大な数になるが、2018年6月の学習会で使われた資料が分かりやすく、筆者はとても勉強になった。https://miyagi-kazenokai.com/wp-content/uploads/2018/06/20180602siryou.pdf

[4] https://miyagi-kazenokai.com/wp-content/uploads/2018/05/narisuna294bessatu.pdf のP7~。最近では、2024年11月20日号以降の「鳴り砂」で、手順書や運転員の教育訓練の問題を深く追究している。

[5] https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9568774/www.nsr.go.jp/data/000122347.pdf

[6] https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9568774/www.nsr.go.jp/data/000122347.pdf の「22-1E-13」。

[7] 当時の原子力安全・保安院は2011年10月24日、まず1号機分を発表したが、なぜか、この「第22章 自然災害事故」編を含めていなかった。2011年12月20日の1~3号機の一括発表の時に、この「第22章 自然災害事故」編も明らかにした。https://web.archive.org/web/20120109204359/http://www.meti.go.jp/press/2011/10/20111024003/20111024003.html https://web.archive.org/web/20120108193741/http://www.meti.go.jp/press/2011/12/20111220009/20111220009.html

筆者はこの経緯を著者不明(「gemini.to」と名はあった)のサイト「黒いカルテ-東電原発事故編」で知った。https://gemini.to/Earth/NIPPON/GENPATSUtext/genpatsu-20000/20111220-c1-5.html

https://www.gemini.to/Earth/NIPPON/GENPATSUtext/genpatsu-20000/20111220-1u-1-22-pdf1-c1-0.pdf

https://gemini.to/Earth/NIPPON/GENPATSUtext/genpatsu-20000/20111024-20111024003-5-pdf1-c1-3.pdf

[8] 東電は2016年4月、ホールディングカンパニー制を導入し、持株会社「東京電力ホールディングス株式会社」が発足しているが、本稿では原則として「東京電力」と記す。

[9] https://miyagi-kazenokai.com/wp-content/uploads/2018/05/narisuna294bessatu.pdf のP8。

[10] https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9568774/www.nsr.go.jp/data/000122351.pdf の「Ⅱ まえがき」の「3.手順書の具体的使用方法」の(2)。

[11] https://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11_j/images/111022a.pdf

[12] 石川さんは「鳴り砂」の2025年3月20日号で、「自動起動したIC2系統が手動停止されずに継続作動し冷却を続けていたら、津波後の❛1号機早期炉心溶融・水素爆発❜や❛2・3号機の炉心溶融・水素爆発の連鎖❜は防げた」という仮説について、❝素人❞なりの定量的検証を行ってみたい、とした。その検証の中身は「鳴り砂」の論考そのものを読んでほしいが、「解析のまとめ」として、次のように記した。「自動起動したICに減圧除熱を任せ、運転員が(手動停止などの不要な=設計想定外の操作を)❛何もしていなければ❜、津波後は❛設計通り❜に自動作動するSRVに減圧除熱を任せるだけで、運転員が❛何もできなくても/しなくても❜、「炉心露出・損傷開始」までに5~6時間もの時間的余裕ができたことは明らかです」。https://miyagi-kazenokai.com/wp-content/uploads/2025/03/2025.3.narisunabessatu.pdf

[13] 講談社文庫「福島第一原発事故の『真実』 検証編」(文庫の第1刷は2024.2.15。元になる単行本は2021.2刊行)と、講談社現代新書「福島第一原発 1号機冷却『失敗の本質』」(第1刷は2017.9.20)をベースにした。なお、分かりやすくするため、筆者が言葉を補ったり、表現を変えたりした部分がある。

[14] イソコン(IC)は、福島第一原発では1号機だけにある。国内ではほかに日本原子力発電の敦賀原発1号機(福井県、現在は廃炉作業中)にもある。

[15] 前掲・講談社現代新書「福島第一原発 1号機冷却『失敗の本質』」(P50~)は、イソコンについて、「少なくとも8時間程度は稼働し、原子炉を冷やし続けることができると想定されていた。この間に、他の冷却系を復活させれば、原子炉を100度以下の冷温停止に持って行く道が開けるはずだった。しかし1号機は、地震発生時にイソコンが自動起動したものの、津波発生後、イソコン本来の冷却機能を発揮させることができなかった。このことが、その後の事故対応を決定的に難しいものにしていく」「イソコンが本来持つ冷却機能をいかしていれば、1号機のメルトダウンや水素爆発を何とか防ぐことができ、福島第一原発事故の進展は変わっていた可能性がある」としている。

[16] 東電の事故調査報告書にもその旨の記述がある。https://www.tepco.co.jp/cc/press/betu12_j/images/120620j0303.pdfのP85。

[17] https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9568774/www.nsr.go.jp/data/000122328.pdf の「1-1B-14」。なお、東電が2011年9月、手順書の大部分を黒塗りにして提出したことを先に書いたが、この「55℃/h以下」の記述は消さずに残した。何らかの意図があったはずだ。https://cnic.jp/files/20100106tepco_102.pdf(再掲)

[18] 前掲・講談社現代新書「福島第一原発 1号機冷却『失敗の本質』」のP54から。

[19] 前掲・講談社現代新書「福島第一原発 1号機冷却『失敗の本質』」(P56)によると、「後の政府や東京電力の調査で、イソコンは津波に襲われ、電源が失われた段階で止まる仕組みになっていたことが判明する……何らかの異常があった時、原発内部から放射性物質が漏れ出ないように配管の弁を自動的に止めるフェールクローズと呼ばれる安全設計になっていたのだ。しかしこの時点で、免震棟では、フェールクローズの仕組みに気付いていた者は誰一人としておらず、本店からも指摘や助言は一切なかった」という。

[20] 新潟県の技術委員会は2003年2月、東電のトラブル隠し問題を受けて発足。福島第一原発事故の後の2012年7月、福島の事故の検証を開始した。さらに2017年8月、当時の米山隆一知事が新たに「健康・生活委員会」と「避難委員会」を設置し、「三つの検証」に取り組んだ。2018年6月に当選した花角英世知事のもとでも続けられたが、新潟県が2023年9月に出した総括報告書をめぐっては総括の進め方やその内容に強い批判が出た。

[21] https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/37139.pdf

[22] 前掲・講談社文庫「福島第一原発事故の『真実』 検証編」(P29~)によると、「全電源喪失した午後4時以降、イソコンの作動状況がわからなくなった当直長は、免震棟にイソコンの排気口、『ブタの鼻』から蒸気が出ているか確認してほしいと依頼する……運転員の先輩から、イソコンが作動すると、ブタの鼻から白い蒸気が勢いよく出るという話を伝え聞いていたのである。ブタの鼻は免震棟からよく見える位置にあった……午後4時44分になって当直長に、ホットラインを通じて免震棟から『ブタの鼻から蒸気がもやもやと出ている』という報告が届いた……蒸気が出ているという報告から免震棟では、イソコンが動いていると受け止めていた」という。

[23] 本稿で書いた石川徳春さんは2018年12月の学習会資料で、当直長が「『ICが動作していない可能性』を認識していたのなら、SBO(筆者注:外部電源も非常用発電機も使えない「ステーション・ブラックアウト」のこと)後すぐに下記のような対応をすべき」として、東電の「回答」中の「ディーゼル駆動消火ポンプなど低圧の代替注水で冷却する」との措置を指摘している。https://miyagi-kazenokai.com/wp-content/uploads/2018/12/20181215%E3%80%80vol13.pdf のP93。

[24] 前掲・講談社文庫「福島第一原発事故の『真実』 検証編」(P98~)によると、その米国の訓練担当者はNHK取材班に対し、「イソコンを動かした経験があれば、排気口(ブタの鼻)から出る蒸気を見て運転状況の判断を間違えることはなかっただろうし、私ならあの状況でイソコンを止めることもなかった」と証言している。

[25] 前掲・講談社文庫「福島第一原発事故の『真実』 検証編」のP103から。

[26] https://www.tepco.co.jp/cc/press/betu12_j/images/120620j0303.pdf のP151。

[27] 例えばhttps://miyagi-kazenokai.com/wp-content/uploads/2024/11/2024.11.narisunabessatu.pdf のP2。

[28] 既存の原子力研究機関でも、ICの設定変更などに疑問を呈する論考がある。例えば、「福島第一原子力発電所1号機において地震に起因する冷却材漏えいが事故の原因となった可能性があるという指摘について」(2014年8月28日受理、日本原子力研究開発機構・久木田 豊、渡邉 憲夫)は、「2010年7月の変更によって原子炉隔離時にICが作動する可能性が増加したにも関わらず、実作動試験はもちろん、シミュレータ等による運転訓練が行われた形跡がない」などと指摘している。 https://jopss.jaea.go.jp/pdfdata/JAEA-Technology-2014-036.pdf

追記: 本稿(上)の掲載(9月1日)後、石川徳春さんから、「1号機では、平成4年(1992年)6月29日に起きた原子炉の自動停止の際にICを作動させたようだ」との指摘があった。調べると東京電力が2015年1月、新潟県に提出した資料の中に、確かに「IC(A)(B)系動作」といった記述があった。 https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/35426.pdf