フリージャーナリストの小森敦司さんからご寄稿いただだきました。(上)(下)の連載になります。(上)の記事はこちら。

(5)「55℃以下」は何のため?

「原子炉冷却材温度変化率55℃/h以下」

急冷したときに原子炉の強度に影響が出るとして1時間に55℃以下のペースで冷却するよう手順書等に定められていたことを、本稿の「上」に書いた。では、「強度に影響」とは、どういうことだろう。筆者はなかなかぴんとこなかった。解明のヒントが北海道大学大学院教授(当時)の奈良林直氏の2012年9月の論考にあった[1]。脱原発派から「原子力ムラの研究者」と名指しされる学者だ。

筆者はその論考を、兵庫県へ避難した原発事故被災者らの損害賠償請求にかかわってきた辰巳裕規弁護士のブログ「福島原発事故の小部屋」で最近、知った。辰巳弁護士は東電の事故対応などに関する論考を調べ、様々な角度から問題提起をしてきた。そのブログで今年6月、奈良林氏の論考を「紹介」していたのだった[2]。

奈良林氏は、その元となっている論考で、「55℃」と運転員のIC操作について書いている。東電の主張にかなり配慮していると思えるが、分かりやすいので、抜粋する。

「津波がくるまではアイソレーションコンデンサー(IC)が作動していて、原子炉の圧力が最初7メガパスカル(筆者注:1気圧はおよそ0.1メガパスカル)から4メガパスカルまで15分ぐらいでグーっと下がっています。そのときの冷却の程度を温度で表すと1時間あたり150℃くらいの非常に速い冷却モードになっていました」

「運転員は55℃と徹底的に教え込まれていますから、ICで冷え過ぎたということで、ICの作動をコントロールして、バルブを閉めてしまいました。さらにその後、7メガパスカル付近になるようオンオフをして、圧力をコントロールしています」

「運転員は自分が冷やし過ぎてしまったことによって、もし圧力容器を将来交換する ようなことになるといけないと思ったので、そういう操作をしました……結果からして残念なのは……ICのバブルを閉じてしまい、そのタイミングで津波がきてしまった」(傍点は筆者)

なるほど。「圧力容器を交換する」ことになれば、東電にとって巨額の費用を免れない。運転員だって、そんな「圧力容器を交換する」ようなことは避けたいはずだ。

ただし、だ。あれだけの大地震(14時46分)が起きた直後のことである。運転中だった1~3号機はスクラム(緊急停止)し、外部電源をすべて喪失。14時49分には福島県に大津波警報が出ている。

それらをふまえると、本稿の「上」で石川徳春さんが指摘したように、「温度変化率遵守による『ICの手動停止』」は、異常時の運転制限の適用除外を定めた保安規定第77条3項に違反しているのではないか[3]。

(6)新潟県からの真相究明

事故から時が経ち、国会や政府の事故調査の再開もなく、事故原因に関するニュースは大きく減ってしまった。しかし、本稿の「上」でも取り上げたが、東電の柏崎刈羽原発がある新潟県では、大学教授ら専門家からなる「原子力発電所の安全管理に関する技術委員会」(以下、新潟県技術委員会)が独自調査を続けてきた[4]。

福島の原発事故の徹底検証なくして再稼働はできないという立場からだ。熱心な委員もいた。同委員会で使われた資料をネットで検索すると大量に出てくるが、ここでは1号機の非常用復水器の操作に絡み、2020年8月に同委員会に提出された一つの文書を押さえておきたい。

タイトルは長くなるが、「『課題別ディスカッション1』(地震動による重要機器の影響)に係る論点整理について」というものだ。委員の一人で科学ジャーナリストの田中三彦氏が東電所有の図面等を確認しながら議論したいと求め、2019年4月からほぼ月一回、田中氏と東電、新潟県(委員会事務局)との間でなされた「打ち合わせ」を経て、とりまとめられた[5]。

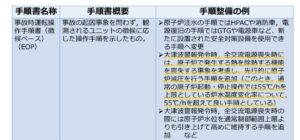

この「論点整理」のごく一部だが、手順書や非常用復水器にかかわる部分を以下、抜粋する。

◇

(委員の考え)「AOPに地震時対応の項目(第4編自然災害対策編 第22章自然災害事故(大規模地震発生、津波発生))があるが、これをなぜ使わなかったのか」(筆者注:AОPとは、「事象ベース手順書」のことで、あらかじめ想定された異常事象又は事故が発生した場合に適用する)

(東京電力の考え)「電源をすべて失い、手順書の想定を超えた状況で、何ができるのかを全ての手順書や図書を集めてきて対応した」「AOPの自然災害対策編には、スクラムした場合に原子炉を冷温停止まで持っていく手順は書いていないため、他の項目を引用することになる」

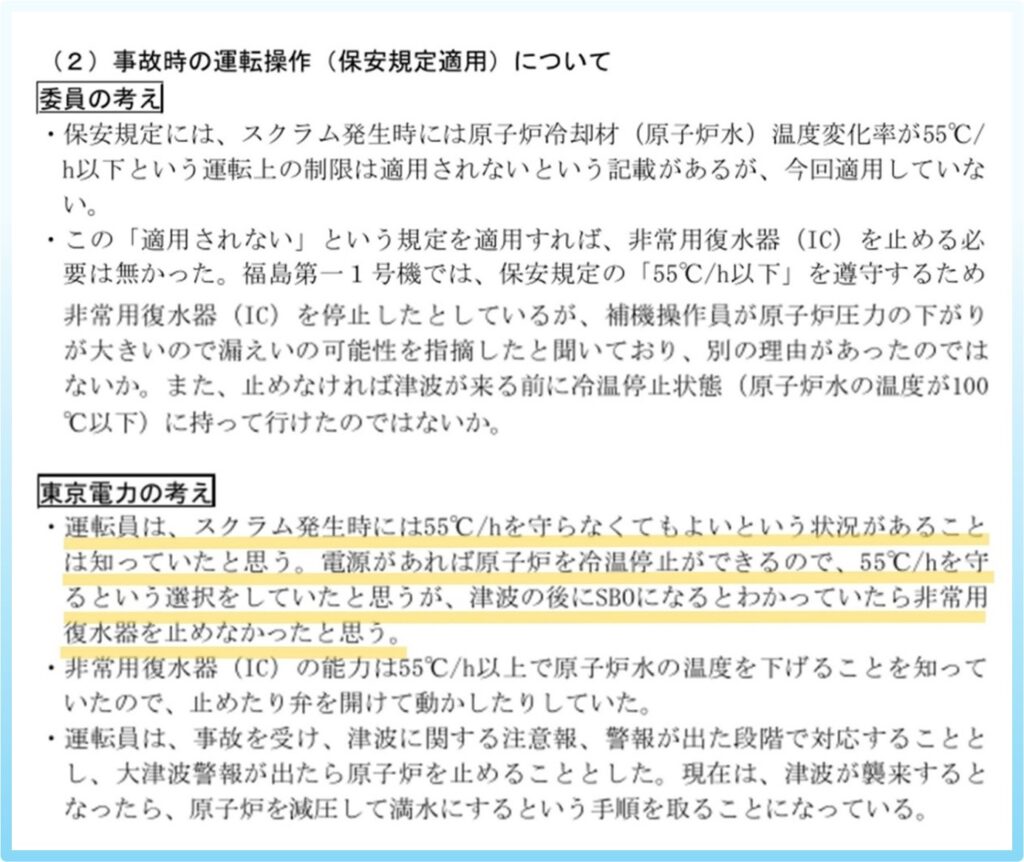

(委員の考え)「保安規定には、スクラム発生時には原子炉冷却材(原子炉水)温度変化室が55℃/h以下という運転上の制限は適用されないという記載があるが、今回適用していない」「この『適用されない』という規定を適用すれば、非常用復水器(IC)を止める必要は無かった……止めなければ津波が来る前に冷温停止状態に持って行けたのではないか」

(東京電力の考え)「運転員は、スクラム発生時において55℃/hを守らなくてもよいという状況があることは知っていたと思う。電源があれば、原子炉を冷温停止ができるので、55℃/hを守るという選択をしていたと思うが、津波の後にSBO(筆者注:外部電源も非常用発電機も使えない「ステーション・ブラックアウト」のこと)になるとわかっていたら非常用復水器を止めなかったと思う」

◇

このやりとりで筆者が強い違和感を覚えたのが、この最後の「東京電力の考え」のところだ。わずか数行のくだりに「思う」という言葉が3度も出てくる。なぜ、運転員に直接、問わないのだろうか。ここが、決定的に重要な「場面」ではないか。

当該部分のスクショを下に貼り付けておく(黄色のマーカーは筆者が引いた)が、その下の2つの段落では「思う」という言葉を使っていない。極めて不自然だ。

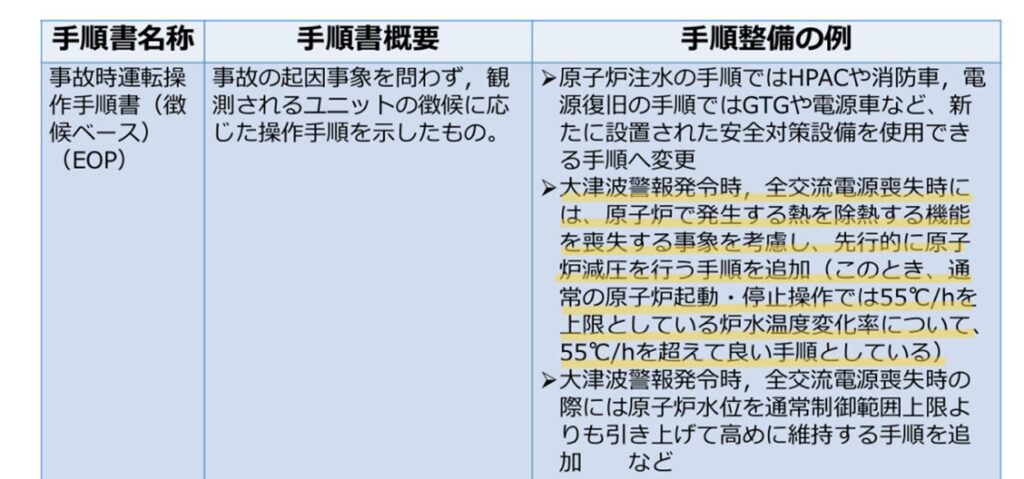

この日の新潟県技術委員会では、東電は柏崎刈羽原発の安全対策における手順書の整備事例を示した[6]。本稿で書いてきた「疑問」に関わる次のような事項もあった。

「大津波警報発令時、全交流電源喪失時には、原子炉で発生する熱を除熱する機能を喪失する事象を考慮し、先行的に原子炉減圧を行う手順を追加(このとき、通常の原子炉起動・停止操作では55℃/hを上限としている炉水温度変化率について、55℃/hを超えてよい手順としている)」

この手順整備の狙いは何だろう。とくに丸括弧内が気になる。本稿の「上」に書いたが、福島第一原発だと、その保安規定で、異常発生時には「55℃/h以下」といった「運転上の制限は適用されない」ことになっていたはずだ。柏崎刈羽原発ではそうなっていなかったのだろうか。

当該部分のスクショを以下に貼り付けておく(黄色のマーカーは筆者は引いた)。

このように時間を掛けて福島原発事故の原因調査を続けてきた新潟県技術委員会をめぐっては2021年1月、新潟県が柏崎刈羽原発の再稼働に慎重な一部委員を交代させるといった動きが表面化した。本稿で記した田中三彦氏(筆者注:田中氏は2020年11月に委員を辞任)は筆者にメールで、同委員会の事故調査について厳しい評価を示した。「現知事(筆者注:花角英世氏)になってから、技術委員会はダメになりました。完全に無力化されたと思います」[7]。

(7)規制委の追及に東電は

福島第一原発事故の反省と教訓を受けて2012年9月に発足した原子力規制委員会。福島の事故の継続的な調査・分析が必要と考え、2013年5月から、原子力規制委員や原子力規制庁職員、外部有識者らによる「事故分析に係る検討会」を開いてきた。

2024年7月22日に開かれた47回目の検討会は、1号機の非常用復水器(IC)や手順書の問題などを論じた。議事録を読むと、本稿で書いてきた数々の「疑問」が東電に投げかけられていた。市民サイドの調査・分析も意識しているのではないか、と筆者には思えた。その議事録から大事なところを抜粋する[8]。

◇

東京都市大教授 「アイソレーションコンデンサーの定期試験ですね。実際にどういうことがされているのか」「熱交換器に蒸気を通すことは、運転期間中をとおして、ほとんどないということなんでしょうか」

東京電力部長 「アイソレーションコンデンサーを実作動していなかったというのが事故前の状況で、やっぱり本当に動かしていたときの知識をしっかり持っていなかったというのが、反省点の一つというふうに考えてございます」

前原子力規制委員長・更田豊志氏[9] 「(筆者注:ICを備えた日本原電の)敦賀の1号機に行くと、驚いたことにICの動作経験がたっぷりある。落雷が原因だそうですけど……」「オイスタークリーク(筆者注:ICを備えた米国の原発)の人と話をすると、米国でもICはそれほど多くはないので、運転員の経験には非常に気にしていると聞いている……」

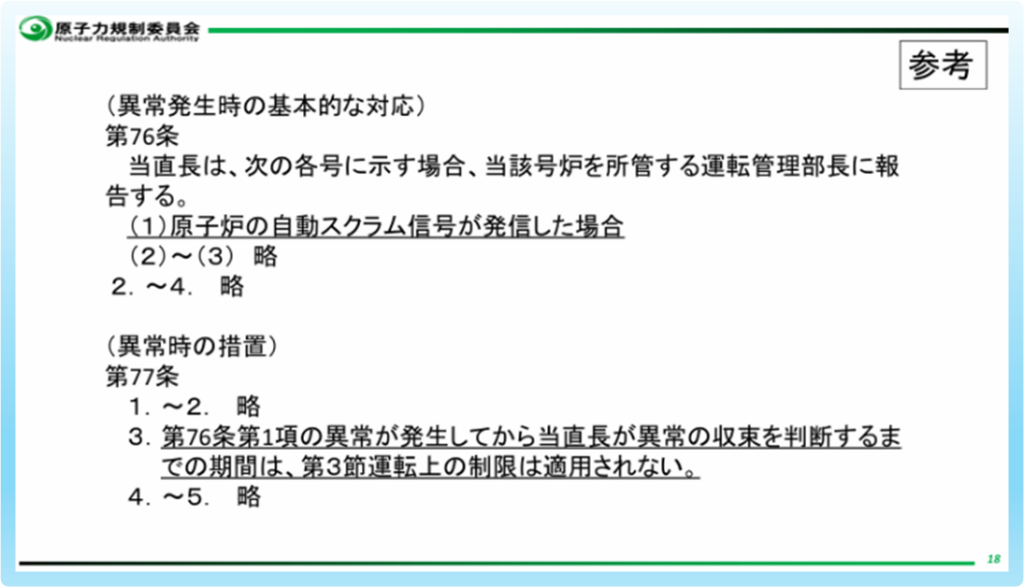

原子力規制庁職員 「原子炉の自動スクラム信号が発信した場合というのは、77条の3項のところですけど、当直長が異常の収束を判断するまでは、運転上の制限は適用されないというふうにしているので……55℃/h制限はスクラム時には適用されないというふうに認識しておりますので、東京電力におかれてはここを踏まえて次回以降、説明をお願いします」

東京電力部長 「保安規定の話に戻ってしまうんですが、我々の認識としては55℃/hというのは、運転員の頭にたたき込まれている話で、どこに書いてあるからというのをそんなに意識しないで常に55℃/hは守ろうねと思っちゃうものだというような認識ではございます」

前原子力規制委員長・更田豊志氏 「地震直後にこれは大ごとだって本当に大きな事故だという認識が中操(筆者注:事故対応の最前線で原子炉の制御等をしていた中央制御室のこと)ですぐにできていれば、そこで55℃/hは出てくるのはおかしいから……」

◇

中ほどの原子力規制庁職員の発言は、東電に対し、地震の後、なぜICを止めたのか説明を、と求めた「宿題」と言えた。この日に使われた規制庁作成の資料には、福島第一原発の保安規定の一部が、わざわざ「参考」として挿入されていた[10]。その部分のスクショを下に貼り付ける。東電は、痛いところを突かれたのではなかったか。

(8)元長官が示した「教訓」

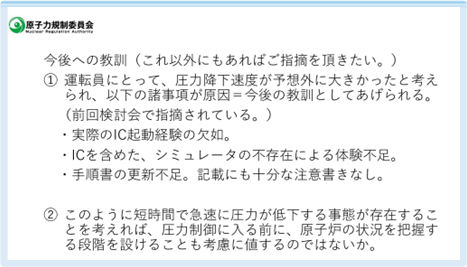

次の2024年11月14日の48回目の検討会。元原子力規制庁長官の安井正也氏が2011年3月11日の津波襲来までの1号機の運転員のIC操作を時系列的に整理した。議事録によると安井氏は運転員の操作をこう説明した[11]。抜粋する。

「推察ですけれども、圧力降下は、早い速度で落ちていますので、安全を背負う立場からすれば、重大な問題から考えるので、LOCA(筆者注:配管の破損などで原子炉冷却材が流出する事故のこと)……そうしたものも含めて順次調べていったんじゃないかと思います」

「こんなに下がっていたら、55℃も超えちゃうと……運転制限とか、運転時の考慮事項として教育されてというんですか、それが運転員の頭をよぎったことは十分考えられる……」

「東電のICは事実上一度も起動していないと。運転員の方もどういうふうに挙動するかという体感がないわけです。シミュレータも、ICの機能を搭載したものは当時なかったんですよね……」

安井氏は、その説明資料[12]で「運転員にとって、圧力降下速度が予想外に大きかったと考えられ、以下の諸事項が原因=今後の教訓」として、「実際のIC起動経験の欠如」「ICも含めた、シミュレータの不存在による体験不足」「手順書の更新不足。記載にも十分な注意書きなし」の3項目を示した。安井氏の説明資料のその部分をスクショして下に貼り付ける。

筆者が思うに、これらは東電が犯した「過ち」だったのではないか。と同時に、当時の国の規制当局(原子力安全委員会、経済産業省原子力安全・保安院など)も、どうして、これらを見逃していたのか、と考えざるをえない。

一方、東電はこの日、前回の「なぜICを止めたのかと説明を」との「宿題」には真正面から答えなかった。東電が説明した資料のタイトルは、「1F1(筆者注:福島第一原発1号機の意味)のICの設計・運転から得られた教訓の革新軽水炉への反映」だった[13]。

事故分析の場で、「革新軽水炉」の話を持ち出す感覚に筆者は驚く。東電の説明資料で事故関連の記述といえば、「津波襲来までの間の原子炉の崩壊熱除去が行われていた」などと、相変わらず「悪いのは津波だ」を強調するものだった。本稿の「上」で取り上げた「第22章 自然災害事故」編への言及も一切なかった。

この検討会の動きもブログで伝えてきた前述の辰巳弁護士に、東電の事故検証の姿勢についてメールで尋ねると、こんな感想を寄せてくれた。「事故原因の解明と再発防止のために、まだまだ検証すべき事項があるにも関わらず、正面から向き合おうとしていません。このような姿勢では再び事故を招いてしまうのではないでしょうか」

事故から14年。東電、経産省はいま、柏崎刈羽原発を動かそうと懸命だ。福島第一の1号機と違ってIC=イソコンはない。だが、ここまで記したように福島第一の手順書や運転員のICの操作を調べてみると、改めて柏崎刈羽原発の手順書の中身や運転員の教育訓練のあり方などは、厳しく問い直されるべきではないか。

未解明の問題はほかにもある。福島の事故の検証・分析を終わらせてはならない[14][15]。

東京電力の回答/手順書のRCIC記載は「誤記」

筆者は今年7月上旬、本稿で記した福島第一原発の1号機の手順書や地震後のIC操作に関する「疑問」につき、東京電力ホールディングスの広報室あてに質問状として送り、3週間後に回答を得た。以下、主な質問と回答を転記する。なお、筆者の質問は本稿と重複が多いので圧縮してある。

Q1 1号機の手順書「Ⅳ 自然災害編」の「第22章 自然災害事故」編に、RCICやRHRといった言葉がありますが、間違っていませんか?

A 1号機にRCICやRHRはありませんので誤記となります。

Q2 仙台の民間研究者・石川徳春さんは、1号機の手順書の当該部分にRCIC等の記述があるのは、2号機の当該部分を参考にして作成(ほぼ丸写し)したからではないかと「推定」しています。どう、お考えになりますか?

A 手順の修正について号機間で記載内容の違いが無いよう、調整しながら作成していたと思われます。当該箇所については、他号機を参考にして作成された際に誤ったものと推定します。

Q3 手順書は「ステップ毎にチェック」することになっているので、そのような操作訓練がなされたら、その間違いに気づくはずでは。

A 当該手順は、作成してから震災まで約1年と期間が短いことから、当該の運転員訓練で見落としていた可能性があります。なお、操作本文中のRCIC手動停止の箇所については、長期戦略の操作対応箇所であるため、事故時には津波による電源喪失により、その手順までは到達しませんでした。

Q4 2011年3月11日の1号機の対応で、手順書のこの「Ⅳ 自然災害編」を使った、もしくは参考にした事実はあるのでしょうか?1号機の手順書の適用状況をまとめた2011年10月22日のプレスリリースには「自然災害編」への言及がありません。

A 平成23(2011)年10月の報告書では、当時の対応が手順書の趣旨に沿ったものであったかを確認するための手順書として、津波襲来前までは操作内容の具体的記載のある「事象ベース」を、津波襲来後の全電源喪失となった以降は「シビアアクシデント」を選定したものです。当時の対応が手順書に合致しているかを確認したものであり、事故時にどの手順書を参照して対応したのかを確認したものではありません。

Q5 NHKスペシャル班の報道を踏まえると、2011年3月11日の1号機の運転員のIC操作は、事実上、「ぶっつけ本番」だったように思えるのですが、現在のご認識をお聞かせください。

A 地震発生以降、津波到達までにおいて、中央制御室では原子炉圧力の制御を非常用復水器を使用して問題なく行っていることは、教育訓練やOJTによりその系統・機能を十分理解し、習得した知識を活用した上での操作であると考えています。

Q6 津波が来る前の運転員のICの手動停止は保安規定第77条3項に反していませんか?

A 津波による被害を受ける前の段階では問題なく対応できており、この当時当直長は「確実に冷温停止に持って行ける」と考えていました。設備への影響は少ない方が好ましく、運転手順書の趣旨に則り操作したものです。

Q7 上記Q6の点は、「第47回東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会 令和6年7月22日」でも問題となり、規制庁職員から「55℃/h制限はスクラム時には適用されないというふうに認識をしておりますので、東京電力におかれてはここを踏まえて次回以降、説明をお願いします」とされました。これを受け、その後、東電として「説明」されたことはありますか?

A 以下の回答(第48回の議事録P33)が当該の発言に対する東電からの回答になります。

「東京電力HD(飯塚担当) 東京電力の飯塚です。概ね、我々の中でも議論しましたけれども、安井さんのおっしゃっている状況が、恐らく当時だったんだろうなというふうに考えております。基準のとおり55℃/hの話にしても、恐らくは、遵守するという書き方を事故調の報告書に書いていますけれども、恐らく慣れ親しんだのか、頭にたたき込まれていた、これを守れるものなら守るんだという頭でいたということなんだと思います。そういう意味では、ちょっと表現が強過ぎるのかなというふうには考えておりますし。あと、先ほど安井さんからも御指摘ございましたとおり、圧力が下がっていくということは、冷却材が喪失していくことを一番おそれているということが、別途、国会の事故調の報告書の中にも記載をさせていただいていますので、そういう意味で、圧力降下を止めて、そういった事態が発生していないかどうかということを確認したということが、ここにも記載いただいているとおり、まず第一義的だったということだと思っております」。

脚注

[1] 日本原子力文化財団のウェブサイト「エネ百科」から。https://www.ene100.jp/fukushima/7139

[2] 辰巳裕規弁護士のブログ「福島原発事故の小部屋」から。https://www.ashiyahondori.com/2025/06/09/%E3%82%A8%E3%83%8D%E7%99%BE%E7%A7%91-%E4%BA%8B%E6%95%85%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%A8%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%81%AE%E5%AE%9F%E6%85%8B-%E5%A5%88%E8%89%AF%E6%9E%97%E7%9B%B4%E6%B0%8F/

[3] 科学ジャーナリストの倉澤治雄氏は「原発爆発」(高文研、2013年7月1日)で、「イソコンが正しく使われなかったことは、複合的な事故の進展の中で、決定的な要因の一つでした」としたうえで、「55℃/h以下」の制限に関して「どのような根拠に基づいたものなのか、明らかになっていません」「仮に緊急時に非常用の冷却装置をフル稼働できないとしたら、そもそも設計が間違っているのです。車の運転を考えてみましょう……急ブレーキが踏めない自動車があったとしたら欠陥車であるのと同様、緊急時に非常用の機器をフル稼働できない原子炉は欠陥原子炉だと思います……」との見方を示した(P121)。

[4] ジャーナリスト・上智大学教授の奥山俊宏氏は週刊エコノミスト(2023年7月10日発売 https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20230725/se1/00m/020/048000c )に、「福島第1原発事故で新事実 『防護扉』開放で大量浸水許す」を寄稿した。この記事によると、「新潟県による事故検証が続けられる中で、地震の揺れによって電源を喪失したのではないかとの疑いを指摘され、東電は、この疑いを晴らす目的で改めて経緯を精査し、防護扉開放の事実を把握し、16年、同県の検証の場でこの事実を報告した」としている。そして、東電の資料などによると「1号機では震災発生当時、防護扉は作業のため開放しており、そのまま作業員は避難し。開放状態が維持された」「東電によれば『防護扉が閉まっていれば津波の侵入をある程度抑制できたと考えられる』という」のだった。また、当時、「東京電力が、津波警報発令時に速やかに建屋の大きな開口部の扉を閉めなければならないとのルールを定めていなかったのに対し、茨城県にある日本原子力発電の東海第2原発や福井県にある関西電力の3カ所の原発ではそうしたルールを所内の規則で明文化していた。各社への取材でわかった」としている。

https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20230725/se1/00m/020/048000c

[5] https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/234488.pdf

[6] https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/234486.pdf

[7] 田中三彦氏は今回、筆者の取材に「ICが小規模な冷却材喪失事故を起こし、大規模な水素爆発の着火源になった可能性が高い」との考えを改めて示した。筆者にとっては「福島原発事故の原因はまだ判明していない マル激トーク・オン・ディマンド 第733回(2015年4月25日)https://www.videonews.com/marugeki-talk/733 」などもとても勉強になった。

[8] https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100003753?contents=NRA100003753-004-001#pdf=NRA100003753-004-001

[9] なお、この「事故分析に係る検討会」(47、48回)に、更田豊志氏は「原子力損害賠償・廃炉等支援機構上席技監」として、安井正也氏は「原子力規制庁東京電力福島第一原子力発電所事故対策室企画調査官」の肩書で参加している。

[10] https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100003753?contents=NRA100003753-002-003#pdf=NRA100003753-002-003 のP18。

[11] https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100006337?contents=NRA100006337-004-001#pdf=NRA100006337-004-001

[12] https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100006337?contents=NRA100006337-002-009#pdf=NRA100006337-002-009 のP7。

[13] https://www.da.nra.go.jp/view/NRA100006337?contents=NRA100006337-002-010#pdf=NRA100006337-002-010

[14] 本稿は東電福島第一原発1号機の手順書の問題を取り上げたが、社会技術システム安全研究所の田辺文也氏は「福島第一原子力発電所事故の事故対応において徴候ベース手順書がないがしろにされたことによって 3号機と2号機は炉心損傷・溶融に至った。さらに炉心損傷後の対応においても参照されるべき手順書(シビアアクシデント手順書又はアクシデントマネジメントガイド)がないがしろにされたことが事故の一層の深刻化を招いた可能性が高い」と指摘している。

https://confit.atlas.jp/guide/event-img/aesj2016s/1I01/public/pdf?type=in

[15] 元四国電力社員で原子炉主任技術者だった松野元さんは「推論 トリプルメルトダウン」(創英社/三省堂書店、2016年8月)で「福島第一原発事故の原因は津波による電源喪失と考えられているが、実際は自動停止の瞬間にECCS(筆者注:非常用炉心冷却装置)が動かなかったことが原因である」との見方を提示している。https://www.books-sanseido.co.jp/soeisha_books/4562

なお、日本原子力発電の東海第二原発(茨城県)は2011年3月11日、ECCSの一つ「HPCS(高圧炉心スプレイ系)」と、本稿の「上」で取り上げたRCIC(原子炉隔離時冷却系)がほぼ同時に自動起動している。これを筆者は松野氏の論考で知った。https://bee-media.co.jp/archives/2853。今回、筆者として東海第二原発のHPCSなどの作動について分かりやすいグラフを見つけたのでそのリンクを残しておく。https://jsm.or.jp/jsm_old/images/news/symposium20160129_1_3.pdf のP7。

また、今回、筆者として、日本原電の広報担当者に改めて確認したところ、以下の回答を得た。「地震発生により原子炉が自動スクラムするとともに外部電源が喪失したため、給復水系による原子炉への給水が停止しました。その後、原子炉水位がHPCSとRCICが自動起動する水位まで低下したため、HPCSとRCICが設計どおり自動起動し、原子炉への注水を開始しました。その後、原子炉水位が回復したため、RCICにより原子炉水位を維持し、HPCSは運転手順書に従ってミニフロー運転状態で運転を継続していました」

Author:小森 敦司

1964年生まれ。上智大学法学部卒。1987年に朝日新聞社に入社、経済部やロンドン特派員、エネルギー・環境担当の編集委員などを経て2021年に退社、フリージャーナリストに。著書に「日本はなぜ脱原発できないのか」「『脱原発』への攻防」(いずれも平凡社新書)、「原発時代の終焉」(緑風出版)など。2024年、行政書士事務所を開業。