あなたにできること

ACTION

1知る・学ぶ

2声を上げる・伝える

3支援する

私たち一人ひとりができることがあります。

あなたがもし、福島原発事故に関する情報の継承や支援活動に参加したいと考えているなら、できる範囲で支援をお願い致します。

原子炉の炉心が破壊的な損傷を受けた事故として、福島原発事故以前には、

などがあります。いずれの事故炉も、廃炉作業がいつ終わるのか、見通しは立っていません。

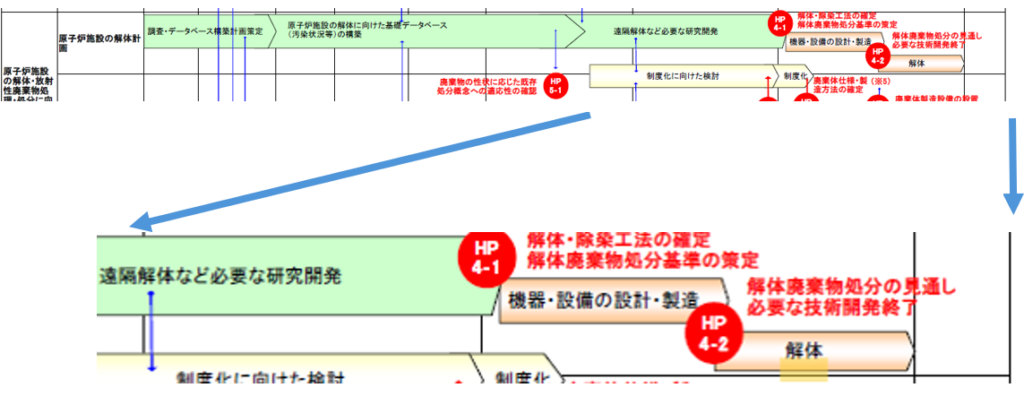

ウィンズケール原発は核兵器用の軍事施設だったため、詳細が明らかにされていない面も多いのですが、英国政府は施設の解体作業を進めています。2021年の公式報告では、デブリを取り出して廃炉が終わる目標年を2125年としています。

(NDA Business Plan 2021-2024 https://www.gov.uk/government/publications/nda-business-plan-2021-to-2024/nda-business-plan-2021-to-2024)

スリーマイル島事故では、福島原発のようなメルトスルー(原子炉圧力容器の底を破って核燃料が溶け落ちること)には至らず、デブリが圧力容器(原子炉の本体)の中に留まったので、1985年から10年かけてデブリの回収をすることができました。それでもデブリ全部を取り切ることができず、一部は原子炉の底に残ったままです。建屋内は今でも人が立ち入れないほど放射線量が強いため、事故炉は「監視保管状態」に置かれており、事故から45年たった今でも廃炉工事はまだ始まっていません。

チェルノブイリ原発は、格納容器のないタイプの原子炉だったため、溶け落ちたデブリは建物の底にむき出しの状態で強い放射線を出し続けています。事故後、4号炉の建物全体をコンクリートブロックと鉄板で覆う「石棺」が建造されましたが、密閉はできず、崩れ落ちる危険もあったため、国際的な技術支援と資金援助により、石棺ごと密閉する巨大なシェルターが建造され、2016年に完成しました。シェルター上部には大型クレーンなども備わっていて、内部で事故処理作業(デブリの回収と建物の解体)をすることになっていますが、工事方法は未定、費用のめども立っていないため、廃炉が完了するのは100年以上先のことです。

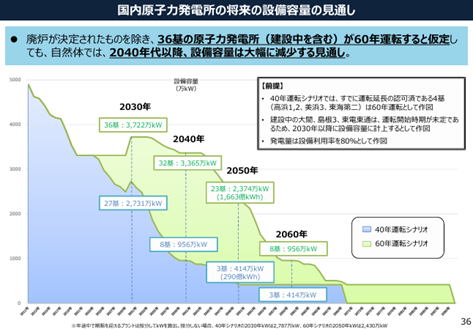

このように、過酷事故をおこした原子炉の後始末は容易なことではなく、政府や東電の言うように福島第一原発を40年で廃炉するなどという「計画」にまったく実現性はありません。

1知る・学ぶ

2声を上げる・伝える

3支援する

私たち一人ひとりができることがあります。

あなたがもし、福島原発事故に関する情報の継承や支援活動に参加したいと考えているなら、できる範囲で支援をお願い致します。