東京電力福島第一原子力発電所(以下、福島第一原発)の事故は、2011年3月に発生した世界でも最悪レベルの原子力事故です。この事故による避難者数は20万人以上にのぼり、現在も多くの課題が残されています。このページでは、事故の原因と経緯、健康影響、放射性廃棄物の問題、「廃炉」作業の現状など、福島原発事故に関する重要なテーマのポイントをまとめています。

どんな事故?その原因と経緯

福島第一原発事故は、2011年3月11日の東日本大震災(地震と津波)によって起こりました。発電所全体が電源を失って原子炉を冷やせなくなり、起こらないとされていたメルトダウン(炉心溶融)が1号機から3号機で発生したのです。メルトダウンとは、原子炉の中で核燃料が過熱して溶け落ちてしまう重大な事態を指します。これにともなって生じた水素爆発によって、燃料棒に閉じ込めておくべき放射性物質(セシウムなどの核分裂生成物、「死の灰」ともいう)が空気中や海中に大量に放出され、広範囲に環境を汚染しました(※1)。この事故により、一時は20万人以上が避難を余儀なくされました(※2)

※1 国際原子力事象評価尺度(INES)では、放射性物質の放出量によって事故のレベル(0~7)を評価しますが、2011年の福島第一原発事故は、最悪の「レベル7」とされています。また、事故処理中の2013年に福島第一原発から大量の高濃度汚染水が海に放出されましたが、それは「レベル3」と評価されています。

※2 避難者の数が正確に把握されていないことについては、原子力市民委員会の『原発ゼロ社会への道』2014年版(ゼロみち2014)のpp.27-28 [32.7MB]および2022年版(ゼロみち2022)の第1章 pp.43-44「1.1.2.2 避難者の数と実態の不可視化・過小評価」[32.7MB]をご覧ください。

これは天災?それとも人災?

事故の直接のきっかけは天災(地震・津波)による施設の破壊と電源喪失ですが、耐震基準や津波想定の甘さから、とれたはずの対策がとれていなかったこと、また、避難計画や被災者救援が不十分だったことなどの点を考えれば、「人災」の側面も大きかったと言えます。

2012年に公表された東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調)の報告書は、「この事故が「人災」であることは明らかで、歴代及び当時の政府、規制当局、そして事業者である東京電力による、人々の命と社会を守るという責任感の欠如があった」と断定しています。

今も続く影響と問題

2011年3月11日に出された「原子力緊急事態宣言」は、まだ解除されていません。福島第一原発からは現在もなお放射性物質の漏れが続いているためです。いまだに数万人が避難生活を続けています(2025年3月現在)。一方で、住宅支援や医療費支援など、避難者を支える施策の多くがすでに打ち切られました。被害者たちが賠償を求める裁判が相次いでおり、国と東京電力に対する責任追及が続いています。

健康影響

福島原発事故による健康被害については様々な懸念がありますが(※)、特に「小児甲状腺がん」の多発が注目されています。1986年に旧ソ連(現在のウクライナ)でおきた史上最大級の放射能放出事故となったチェルノブイリ(チョルノービリ)原発事故でも被ばくが原因で多発した症例です。福島県では、事故当時18歳以下だった人を対象に健康調査が続いており、357名の甲状腺がんまたはその疑いが報告されています(2025年7月現在)。しかし、政府も東京電力も原発事故との因果関係を認めていません。

※小児甲状腺がん以外の健康被害のおそれについては、ゼロみち2022の第1章の解説(1.3.2と1.3.3)[32.7MB]およびゼロみち2014の第1章(1-4-2と1-4-4)[5.74MB]をご覧ください。

福島原発事故がもたらした関連死の現実

福島第一原発事故は、放射線被ばくの問題だけでなく、多くの「震災関連死」を引き起こしました。避難による生活基盤の崩壊やストレスが健康に影響を及ぼし、2024年度には福島県の震災関連死は2,348人に達し、地震や津波による直接死者数(1,605人)を上回っています。

さらに、原発事故に起因する自殺も深刻です。福島県の震災関連自殺者数は、岩手・宮城県と比べても突出して多く、年々増加しています。

詳しくは、ゼロみち2014 pp.31-32(1-1-6)[5.7MB]およびゼロみち2017 pp.55-56(1.2.4.1と1.2.4.2)[6.4MB]をご覧ください。

参照:【復興庁ウェブサイト】

事故現場の労働者たちは、どれだけ被ばくしたの?

| 主な作業時期・人数 | 被ばく状況のポイント | |

|---|---|---|

| 緊急対応作業員 | 2011 年/約 2 万人 | ・線量限度は 100 mSv → 250 mSv に引き上げ ・100 mSv 超:174 人、50 mSv 超:2,936 人 ・2021 年時点で 8 人 ががんで労災認定されている |

| 除染作業員 | 2017–2020 年/55,456 人 | ・10 mSv 超が99 人、1 mSv 以下が大半だが、線量計未装着や測定省略が多く、実際の被ばくは過小評価が懸念されている |

| 廃炉作業員(見込み) | 今後数10〜数100年 | ・現行ロードマップは 100・200 年先の案より被ばく労働が最大 ・「長期遮蔽管理」の方が合理的との試算も |

放射性物質の拡散問題

福島原発事故によって放射能に汚染されたごみ(土、焼却灰、がれきなど)が大量に発生しました。本来、放射能の濃度が100ベクレル/kg以上のものは「放射性廃棄物」として厳しく管理することが法律で定められています。しかし事故後、政府は基準を大幅に緩めて、8000ベクレル/kg以下であれば「通常のごみ」と同じように処分を進めています。

各地で表土をはぎ取る「除染」がおこなわれ、福島県内と県外あわせてフレコンバッグ1,300万個分を超える放射能の汚染土(※)が集められました。福島県では福島第一原発に隣接して設けられた「中間貯蔵施設」に大量の汚染土が保管され、「30年以内に県外で最終処分する」とされています。しかし、量が多すぎて最終処分地が見つからないという理由で、政府はこの土を全国の公共事業などで「再生利用」する計画を進めています。これでは、せっかく集めた放射性物質をふたたび拡散させてしまうことになります。

※ 政府は除染作業で集められた放射能汚染土を「除去土壌」あるいは「除染土」と呼びますが、これでは「放射能が取り除かれた土」であるかのように誤解を招きますので、ここでは「汚染土」と表記します。

このほか、各都県のごみ焼却場で生じた放射能汚染灰が県境を越えて処分される場合もあります。福島第一原発の廃炉作業で大量に発生する放射性廃棄物の処分方法や処分地は決まっていません。

原発の「廃炉」は可能なのか?

政府と東京電力は、事故発生から30〜40年後(2051年頃)までに福島第一原発の廃炉を完了すると発表していますが、とても現実的とは言えません。事故を起こしていない通常の原発でさえ、廃炉には一基あたり30年以上、場合によっては50年以上かかります。福島第一原発の場合、溶け落ちた核燃料の扱い、建物や機器の汚染への対処、汚染水処理で発生する高濃度の放射性汚泥の処分など、どれひとつとっても非常に難しい課題が多いので、百年単位の長期的な対応が避けられないと私たちは考えています。

(※)日本原子力学会も2020年の報告書で「ステップ2終了(注:2011年12月)から20年~30年で通常炉の廃止措置終了条件を満たすのは現実的に困難である」と指摘しています。

廃炉とは、原子炉を安全に解体し、使用済み燃料や設備を処分することです。解体前には放射能に汚染された建物や機材を除染する必要もあります。通常の廃炉には30年以上の時間がかかりますが、福島第一原発の場合、汚染のレベルが桁違いにひどく、溶け落ちた核燃料の回収も困難をきわめるので、さらに⻑い年月が必要です。福島第一原発の敷地を最終的にどのような状態にすることができるのか、今のところ見通しはまったく立っていません。

これまで海外で大事故をおこした原発の廃炉は?

福島での事故以前にも、世界的に深刻な原発事故が起きていますが、どの事故炉もいまだ廃炉は終わっていません。英国のウィンズケール原発1号機では2125年、スリーマイル島原発2号機では事故から45年経っても廃炉工事は始まらず、チェルノブイリ原発4号機では廃炉にさらに100年以上かかる見込みです。福島の「40年廃炉計画」がいかに非現実的かが見えてきます。

燃料デブリの取り出しの困難

「燃料デブリ」とは、溶け落ちた核燃料と原子炉内部の金属やコンクリートが混ざり合ったもので、きわめて強い放射線を出し続けています。福島第一原発には、3つの原子炉あわせて、880トンあるいは1,000トン以上とも推定される燃料デブリが存在し、人が近づけば命を脅かすほどの高線量の放射線を発しているため、その取り出しが廃炉作業の最大の難関です。仮に取り出せたとして、処分方法や処分場所も決まっていません。

原子力市民委員会は、燃料デブリの取り出しを急がず、原子炉の建物を耐震性のある構造で密閉して長期間管理し、放射能が弱まる(作業に伴う被ばくが少なくなる)のを待つことを提言しています。

【提言書】 原子力市民委員会 特別レポート1『100年以上隔離保管後の「後始末」』2017改訂版

【提言書】 原子力市民委員会 特別レポート8『燃料デブリ「長期遮蔽管理」の提言 ―実現性のない取出し方針からの転換― 』

費用は青天井、責任の所在は?

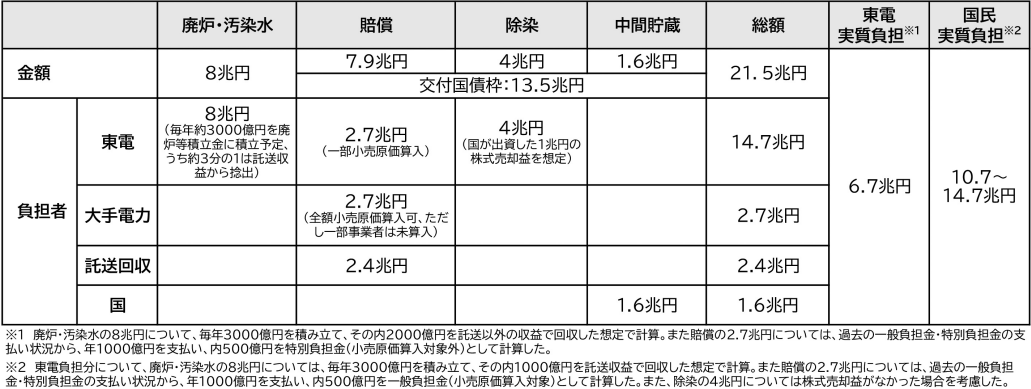

福島第一原発の事故処理にかかる費用の総額は、23.4兆円(2023年12月時点)とされていますが、燃料デブリの処分費用などは算定されていないので、実際にはこれよりもかなり多くかかるでしょう。 事故処理費用は東京電力だけでは負担しきれず、多くの税金が投入され、電気料金にも上乗せされており、ひろく一般市民に「ツケ」が回されるかたちになっています。

一般市民が負担しているにもかかわらず、「廃炉」の進め方、その費用や分担の割合などについては、国会でも十分にチェックされず、「ブラックボックス化」しています。責任の所在を明確にしたうえで、情報公開や廃炉計画の検証が必須です。

ぜろみち2022のp.123「2.4 廃炉・汚染水対策における責任体制を明らかにせよ」[32.7MB]をご覧ください。

ALPS処理水の海洋放出は避けられなかったのか?

福島第一原発の汚染水は、原子炉の建物の壁や天井が壊れて、そこから地下水や雨水が流れ込み、溶け落ちた燃料デブリと接触することで高濃度の放射能汚染水となったものです(通常の原発の廃水とはまったく性質が違います)。

汚染水に含まれる放射性物質は、ALPS(アルプス/多核種除去設備)やその他の除去装置を通すことで減らすことはできますが、完全に除去することはできません。政府・東京電力は、地元漁民・住民らの強い反対や国内外からの批判にもかかわらず「ALPS処理水」つまり処理した汚染水の海洋放出(事実上、放射性廃液の海洋投棄)を進めています。

この海洋投棄は今後30年ほど続けられる計画ですが、現在も1日あたり約90トンの汚染水が発生し続けており、これが止められない限り、海洋投棄もさらに続くことになります。

原子力市民委員会は、汚染水対策として、(1)大型タンクに移しかえて長期保管を続ける(放射能の減衰を待つ)か、あるいは(2)モルタル固化して永久処分するという2通りの方法を提案してきました。(1)は石油備蓄などで耐震性・耐久性に実績のある技術、(2)は米国の核施設で実施されている既存の方法です。また、汚染水が増え続けないように、地下水・雨水の流入を止める対策についても具体的な工法を提案しています。しかし、政府と東京電力は、薄めれば海に流せるという安易な考えから、汚染水の発生を止めることを真剣に検討しない姿勢をとっています。

トリチウムの危険性

トリチウムは、水素の放射性同位体(アイソトープ)で、環境に放出されたものが水や食物連鎖を通じて人体にとりこまれると、体内でベータ線による遺伝子の損傷をひきおこします。また、化学的には水素と同じなので、有機化合物として臓器の組織やDNAに取り込まれます。そこでベータ崩壊(トリチウムがヘリウムに変化)するとDNAの鎖が切れてしまい、発がんなどにつながる恐れがあります。

トリチウムは、事故をおこしていない通常運転の核施設(原発や再処理工場)からも環境中に大量に放出されているため、核施設周辺の水環境を汚染します。ドイツの16ヶ所の原発周辺の疫学調査(ドイツ環境省と放射線防護庁による2008年KKiK調査)では、原発 5 km圏内の 5 才未満の子どもの白血病やがんがそれ以遠の地域よりも多い(統計学的有意)ことが判明しました。原発から排出されるトリチウムや放射性炭素が要因として考えられると指摘されています。フランスでも、原発周辺で15歳未満の子どもの白血病の発病率が通常の 2 倍であることが国立保健医学研究所の調査(2002〜2007年)で判明しています。

環境へのトリチウム排出量が多い「重水炉」というタイプの原子炉が集中立地するカナダのオンタリオ湖周辺では、湖水や地下水のトリチウム濃度が高く、周辺地域で出産異常、流死産、ダウン症、小児白血病などの増加が見られます。カナダでは、飲料水のトリチウム濃度が1㍑あたり7,000ベクレルで規制されていますが、オンタリオ州の飲料水諮問委員会は、地域の汚染状況を考慮して、1㍑あたり20ベクレルで規制すべきと勧告しています。

トリチウムを海洋放出することの影響について、詳しくは以下をご覧ください。

まとめ:福島原発事故から学ぶべきこと、未来への選択

福島第一原発事故は、「なぜ起きたのか?」「なぜこれほど被害が広がったのか?」「今後、どうすれば安全な社会を築けるのか?」という根本的な問いを私たちに投げかけています。

原発事故は、単なる過去の出来事ではなく、今も続いている問題です。避難者の生活支援、健康被害の補償や医療支援、困難な廃炉作業、そして放射性廃棄物の安全な処理…。これらの課題は、日本社会全体が向き合わなければならないものです。

- 知る・学ぶ:事故の教訓や原子力政策についてもっと学びましょう。

- 声を上げる:SNSで情報を広めたり、意見を表明することも大切です。

- 支援する:原発事故の被害者支援や、脱原発に向けた活動を応援しましょう。

原発に関するさらなる情報や、関連データを詳しく知りたい方は、以下をご覧くださ い。「知ること」が、未来を変える一歩につながります。このページの情報が、あなた自身の考えを深め、行動につなげるきっかけになれば幸いです。

地震大国の日本で原発維持は可能なのか?

福島第一原発事故は、地震大国である日本で原発を維持することが果たして賢明なのか否かを私たちに問いかけました。事故の教訓を活かすためにも、現実を直視することからはじめてみませんか。

原発も石炭火力もないエネルギー政策は可能か?

原発に頼り続けるか、それとも再生可能エネルギーへ進み、持続可能な社会を目指すのか。いま、日本のエネルギー政策は分岐点に立っています。あなたはどんな未来を描きますか?