あなたにできること

ACTION

1知る・学ぶ

2声を上げる・伝える

3支援する

私たち一人ひとりができることがあります。

あなたがもし、福島原発事故に関する情報の継承や支援活動に参加したいと考えているなら、できる範囲で支援をお願い致します。

福島第一原発事故後に被ばくの対象となった労働者には、

3つのグループがあります。

「UNSCEAR福島報告書2013」:緊急対応には消防士260人、警察官13人、自衛隊員168人が原発敷地内に派遣されました。2011年12月末までに、20km圏内の警戒区域では自治体職員 約3.4万人が活動し、米軍も被災地域全体で2.4万人を動員しました。

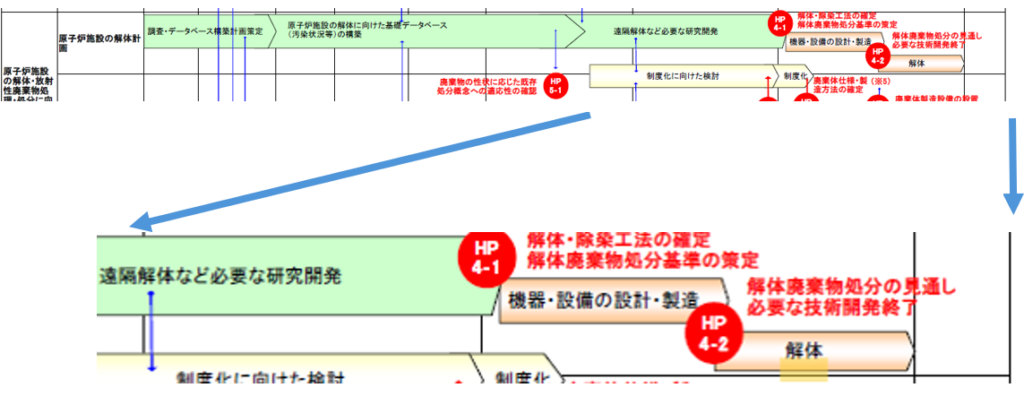

原子力市民委員会の特別レポート1(改訂版 2017)では、政府・東電の「中長期ロードマップ」と比較して、デブリ(溶融燃料)を

の3シナリオで推計した結果、現在のロードマップが最も被ばく労働を増やすことが示されています。技術面だけでなく、被ばく労働という社会的観点からも、長期的な遮蔽管理のほうが合理的だと結論づけています。

参考資料:

『ぜろみち 2022』 p.80「1.3.3 作業員への健康影響」[5.7MB]

同 p.127「2.4.3 廃炉方針の根本的な転換:数百年にわたる長期遮蔽管理へ」[5.7MB]

特別レポート 1(改訂版 2017)『100 年以上隔離保管後の「後始末」』

1知る・学ぶ

2声を上げる・伝える

3支援する

私たち一人ひとりができることがあります。

あなたがもし、福島原発事故に関する情報の継承や支援活動に参加したいと考えているなら、できる範囲で支援をお願い致します。